法学科

法の視点から問題を問い直し解決する力、より良い秩序を創造する力の育成

法がない社会での紛争解決を想像してみてください。恐らく、何らかの意味で力の強い人の意向で決着するでしょう。そこでいう力とは、必ずしも腕力であるとは限らず、兵隊を雇う財力であるかもしれません。ヤクザ映画を想像してみてもよいでしょう。なかなかのdystopia(暗黒郷)です。何でもかんでも戦いで決める代わりに法があります。まだ理想的な世界とは言えませんが、法は、より善い社会を作るための知恵の結晶なのです。

特色1 法学科では法律を扱うためのディシプリンを身に付けます

法学は、法曹(弁護士、裁判官、検察官)だけのものではありません。国家公務員、地方公務員、司法書士、企業法務部員などがすぐに思い浮かびますし、NGOなどを通じて社会へ働きかけたり、普段の市民生活を過ごしたりする上でも、法学の素養は活用されます。法学科では、そうした素養を身につけるために必要な法学の基本的知識を習得します。学問領域ごとの基本的知識のことをdiscipline(ディシプリン)と言いますが、法学は、文学や社会学などと比べてディシプリンが確立しています。司法試験のような国家単位の試験が成立するのもこのためです。

特色2 法学科は基礎に裏付けられた個別的発展的学修も用意しています

比較的ディシプリンが確立している基本的知識の修得を確実なものにするために、法学科では筆記試験のウェイトが大きいです。しかし、皆さん個々の関心に応じた応用的・発展的な学修のためには、予め答えが決まっている訳ではないことを演習(ゼミナール)などの少人数教育を通じて学ぶことが最適です。基本的知識の確実な修得を幹とし、個々の関心に応じた少人数教育による学修を翼として、専門分野に囚われない広い法的素養に裏付けられた問題発見能力・問題解決能力・紛争予防能力・制度構築能力を振るえるようになることを、法学科では目指しています。

特色3 法学科は法曹や公務員はもちろんのこと幅広い分野に人材を輩出しています

法学は法曹だけのものではありませんが、法曹を目指す学生については、法曹コースをはじめとした充実した体制を整えています。将来、法科大学院(ロースクール)へ進学する等、法曹になるための準備をします。また、国家公務員、地方公務員、司法書士、企業法務部員など法律に関係する専門職に就く人にとっても法学は不可欠です。民間企業でも、特に金融業(銀行、保険など)では法学が強く関連します。また分野を問わず、法学で培った力は必要とされており、公務員、民間、NGOと幅広く、法学科の卒業生は活躍しています。

こんな人に学んで欲しい

高校生の皆さんは「高校までは正解のあることを勉強するが、大学では正解のないことを勉強する」という話を聞かされていると思います。しかし、正解はなくても不正解はあります。司法試験のような試験が成立するのは、不正解の道を踏まずに正解の分かれ目となるところまでたどりつく能力を測っているからです。不正解の道を踏まないようにするためには地道に知識を積み重ねていくより他ありません。法学科で天才的なひらめきが不要というわけではありませんが、地道に努力できる受験生が法学科に向いているでしょう。

学生からのメッセージ

【私が法学科を選んだ理由】自分の興味のある分野をとことん追求できる最高の学習環境

法学科3年次 H.Y.さん

「法律」と聞くと一見、暗記の多い堅苦しい学問に思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。本学の法学科では講義形態の授業に加え、自分の関心に応じた少人数での実践的な学びにより、習得した知識を仲間と深め合える場が用意されています。私が所属している『生命倫理と法』のゼミでは医療における法の役割について議論し、答えの無い問いととことん向き合うことで「正しい法のあり方」を考えることができます。また、必修の制度がなく、自分の関心に沿って自由に履修を組めるのも大きな特徴です。私は陸上競技部に所属していますが、部活動のない午前中に授業を多く入れることで負担なく学業と部活動の両立を実現できています。法学科での4年間の学びを通して得られる“幅広い視点から考える力”は、その先どのような道に進んでも必ず役に立つものです。ぜひ法学科で一緒に学びましょう。

「法律」と聞くと一見、暗記の多い堅苦しい学問に思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。本学の法学科では講義形態の授業に加え、自分の関心に応じた少人数での実践的な学びにより、習得した知識を仲間と深め合える場が用意されています。私が所属している『生命倫理と法』のゼミでは医療における法の役割について議論し、答えの無い問いととことん向き合うことで「正しい法のあり方」を考えることができます。また、必修の制度がなく、自分の関心に沿って自由に履修を組めるのも大きな特徴です。私は陸上競技部に所属していますが、部活動のない午前中に授業を多く入れることで負担なく学業と部活動の両立を実現できています。法学科での4年間の学びを通して得られる“幅広い視点から考える力”は、その先どのような道に進んでも必ず役に立つものです。ぜひ法学科で一緒に学びましょう。

お気に入りスポット

第一食堂

レンガ造りのこの食堂は天井が高く教会のような雰囲気が漂い、まるでハリーポッターの世界にいるような気分を味わえます。人気のカツ丼だけでなく、日替わりのメニューも絶品です!

レンガ造りのこの食堂は天井が高く教会のような雰囲気が漂い、まるでハリーポッターの世界にいるような気分を味わえます。人気のカツ丼だけでなく、日替わりのメニューも絶品です!

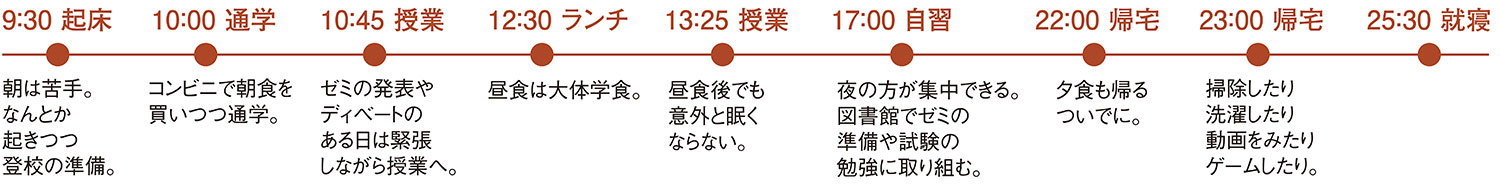

1day Schedule

4年間のカリキュラム(2025年度)

※法曹コース希望者は2年次に進級する際に申請を行い、選抜で許可されることでコースの所属となります。※法曹コースについては、「法曹コース・早期卒業制度」をご参照ください。

教員からのメッセージ

変わりゆく社会に対応する、変わりゆく刑法の姿を学ぼう

深町 晋也 教授 Fukamachi Shinya主要担当科目 : 刑法

刑法とは、どのような行為が「犯罪」であり、それに対してどのような刑罰を科すべきかを規定する法です。皆さんも、「殺人罪」や「強盗罪」といった犯罪については聞いたことがあるでしょう。こうした犯罪は古くから存在し、それが「悪い」行為だということについては一定の共通認識があります。それに対して最近は、ありふれた日常生活の中に潜む様々な問題事象について、刑法で対処しなければならないのではないかという声が強まっているのです。

例えば、好きな人に何度もメールを送信したり電話を掛けたりするとか、嫌いな人についてインターネット上で悪口を書き込むとかいったことは、決して珍しいことではありません。しかし、こうした行為は度が過ぎれば相手に対して大きな不安感や精神的損害を与えることにもなります。それでは、どのような場合には「度が過ぎる」行為として「犯罪」にすべきなのでしょうか。そうした問題は、日本だけではなく様々な国で今まさに大きな議論の的になっているのです。

また、家庭の中で起こる、従来あまり意識されていなかった問題事象についても、最近は大きな関心が寄せられています。例えば、親が子に対して体罰を加えることは、数十年前であれば(良くないことですが)「当たり前」とされていましたが、今では民法上も禁止され(民法821条)、刑法でも重要な問題と考えられています。家庭は家族構成員を守る場であるはずなのに、むしろ「犯罪の温床」となるリスクを常に有しているのです。こうした家庭内の犯罪は、今後、ますます重要な問題領域となるでしょう。講義やゼミの場で、皆さんとこのような問題を議論し、解決の糸口を探っていきたいと考えています。