政治学科

政治に関わる問いを自ら立て、現状を緻密に分析し、望ましい制度を構想する力の育成

法学部において政治学を学ぶ意味はどこにあるのでしょうか?法律は人間のために存在します。しかし、その法律は他ならぬ人間によってつくられます。選挙や国会審議など法律がつくられる政治過程に表れる価値や利益や正義、つまり法律の背後に潜む人間らしさを解明するところに法学部で政治学を学ぶ意味があります。政治学は人間の学なのです。

特色1 政治学科は「問い」を立てることを大切にする学科です

立教大学法学部政治学科は問題集の答えを教えるような授業を行いません。むしろ、皆さんが過去や現在の政治に関する興味深い問いを立てる能力を身に付けられるよう私たちは全力を注ぎたいと思います。新たな問いの設定は、それだけで次の時代の政治や社会を変えていくことにつながります。インターネット検索で答えを探すのはもうやめましょう。真に張り合いのある問いは自分自身で見つけるものです。教員はそのお手伝いをします。皆さんは4年間でいくつ問いを立てられるでしょうか?問いを立てるという知の格闘場へようこそ。

特色2 政治学科は思想・歴史・実証を重視した教育を行う学科です

AI技術の発展に伴い、プライバシー保護や倫理的課題への対応が求められる一方、イノベーションを阻害しない規制のあり方も問われています。日本と欧米では、規制の導入時期や内容に違いがあり、それは各国の法制度の歴史や政治的背景と密接に関係しています。このように、現代の政治課題を理解するためには、過去の政策決定の背景を学び、政治思想の流れを知ることが不可欠です。立教大学法学部政治学科では、こうした現実の政治を思想・歴史・実証の観点から多角的に分析する力を養います。

特色3 政治学科は制度構想力豊かな人材を育成する学科です

政治学科は、望ましい社会の実現にコミットする制度構想力豊かな人材を育成します。日本政治に加え政治史、各国政治及び政治思想の3つの分野を学んだ人材は、人間行動への深い洞察に基づいた問いを設定することができます。こうした問いの設定は必ずや社会を変えます。次の社会を構想できる人材は、政治・行政部門や民間企業のみならず、ありとあらゆるところで必要とされています。次の社会の可能性は立教大学法学部政治学科から始まっていきます。

こんな人に学んで欲しい

あまり考えずとりあえず生きてきた、模試の成績で進学先を決めようとしている、しかし、政治や社会について何かもやもやとしたものを感じる。どうなってるのだろう? なぜなのだろう? どうすべきなのだろう? 日本の社会や世界の情勢に関するこうしたもやもや感を抱えている方々の入学を立教大学法学部政治学科は歓迎します。もやもや感を解消する特効薬を提供できるわけではありませんが、もやもや感を共有し、一緒に考えることで、皆さんを深くて広い学びの世界へと案内したいと思います。

学生からのメッセージ

【私が政治学科を選んだ理由】「自分自身の力で考える」実践的な学びができる

政治学科3年次 S.M.さん

政治学科では、政治制度や理論を学ぶことはもちろん、国内外や過去と現在の政治を比較分析し、グローバルとローカル双方の視点から多角的に政治学を学べます。また、授業選択の自由度が高く、興味や進路に応じて専門知識を深めたり、幅広い視野を得ることができる点も魅力です。

例えば、私が所属しているゼミは、架空の国際紛争を国際司法裁判所に提訴した場合にどのような主張ができるかを検討しています。裁判である以上、法律の知識も必要ですが、法をどのように解釈し、紛争の解決に導くかを考えるためには、政治学の観点も重要です。多様な講義科目と演習に参加することを通じて、現代の様々な国際問題について法的視点と政治的視点の両面から深く考え、自分の言葉で説明する力を養うことができていると実感しています。

政治学科では、政治制度や理論を学ぶことはもちろん、国内外や過去と現在の政治を比較分析し、グローバルとローカル双方の視点から多角的に政治学を学べます。また、授業選択の自由度が高く、興味や進路に応じて専門知識を深めたり、幅広い視野を得ることができる点も魅力です。

例えば、私が所属しているゼミは、架空の国際紛争を国際司法裁判所に提訴した場合にどのような主張ができるかを検討しています。裁判である以上、法律の知識も必要ですが、法をどのように解釈し、紛争の解決に導くかを考えるためには、政治学の観点も重要です。多様な講義科目と演習に参加することを通じて、現代の様々な国際問題について法的視点と政治的視点の両面から深く考え、自分の言葉で説明する力を養うことができていると実感しています。

お気に入りスポット

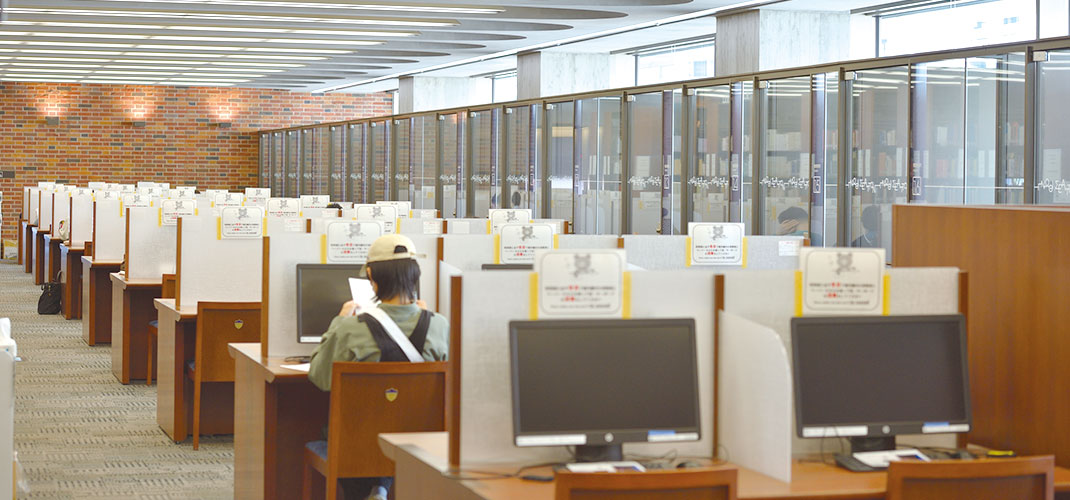

図書館 地下1階東閲覧席

大きな窓から光が差し込み、近代的で落ち着いた雰囲気がある、図書館地下1階の東閲覧席がお気に入りです。政治学の書籍が収められた本棚にも近いので、授業の課題や自習などで頻繁に利用します。

大きな窓から光が差し込み、近代的で落ち着いた雰囲気がある、図書館地下1階の東閲覧席がお気に入りです。政治学の書籍が収められた本棚にも近いので、授業の課題や自習などで頻繁に利用します。

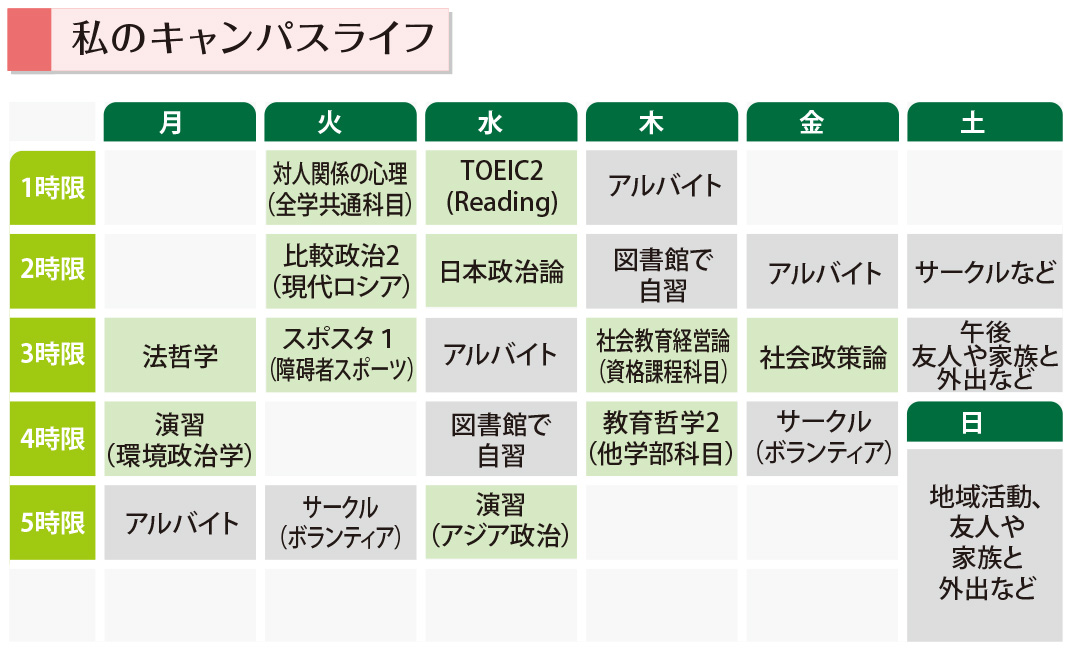

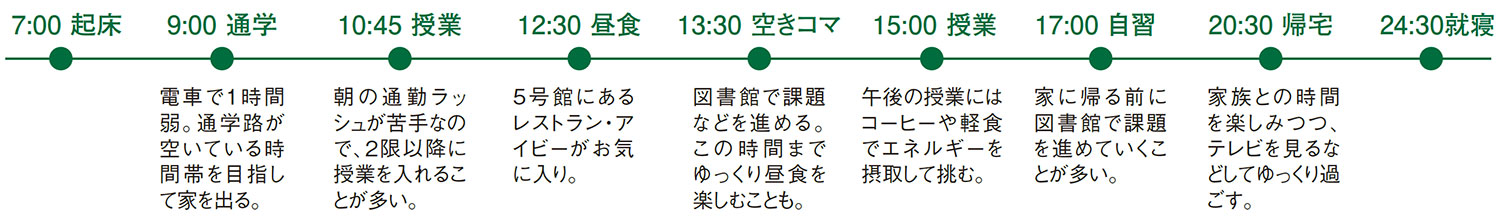

1day Schedule

4年間のカリキュラム(2025年度)

教員からのメッセージ

「政治」という人間固有の営み、その根源的思索の歴史に触れる

安藤 裕介 准教授 Ando Yusuke主要担当科目 : 欧州政治思想史

政治を考えることは人間を考えることであり、人間への理解なくして政治への理解はありえない——こう言うと、皆さん驚かれるかもしれません。

自然界に目をやると、人間以外にも一定の秩序とルールに従って集団生活を営む動物たちが存在しているのが分かります。しかも蜂やアリのように、女王がいたり働き手がいたりと、複雑な分業社会を築いている昆虫だっています。しかし、そのような昆虫や動物たちも自分たちを縛るルールや秩序を自分たちで問いなおすことはできません。人間だけが「言葉」による相互のはたらきかけを通じて、自分たちを縛るルールや秩序を変えていくことができるのです。そうした営みこそがまさに「政治」ではないでしょうか。

欧州政治思想史の授業では、古代ギリシア以来、このような「政治」をめぐる根源的思索がいかに人間の歴史のなかで積み重ねられ、現代でも読み継がれる「古典」として結晶化してきたのかを学びます。もちろん、それぞれの古典(テクスト)には、それが書かれた独自の歴史的文脈(コンテクスト)があり、そうした歴史の文脈なしに古典を評価することはできません。しかし同時に、古典というものは単に「過去の遺物」として時代とともに色褪せてしまうわけでもないのです。過去の思想家たちの言葉を注意深く丁寧に読み解けば、それはまた現代を生きる私たち自身を考えることにもつながってきます。

「デモクラシー」「自由」「正義」「主権」「権力分立」など、現代の政治を考えるうえでも不可欠な鍵概念の来歴と含蓄を探究する旅に一緒に出かけませんか?